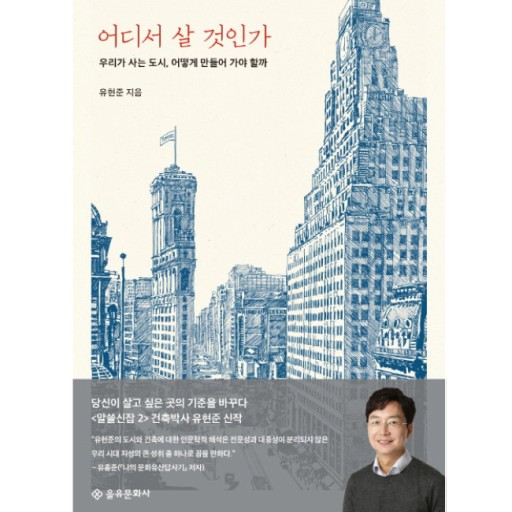

최근 정부의 부동산 정책 발표에 따른 시장의 혼란과 시장반응을 보면서 우리나라에서 집을 갖고 산다는 것이 참 힘든 일이구나하고 생각이 들었습니다. 특히 부동산 버블 시기에 젊은 사회 초년생들의 좌절과 혼란 속에 빚을 내서 집을 우선 사고보는 이른바 패닉바이(Panic Buy)현상이 있다는 뉴스를 보고 그 말로 인해 더욱 혼란이 가중되는 것 같아 마음이 무겁습니다. 또한 노후에 집 장만을 못하신 노인들은 빠른 세상의 변화를 따라잡지 못하고 자기도 모르게 빈곤층으로 전락한 사례는 멀지 않은 곳에서 찾아보게 됩니다. 이런 시대에 어디에 살것인가라는 책의 제목은 어쩌면 사치가 아닌가하는 선입관을 갖고 작은 집이라도 있으면 좋겠다고 생각하는 사람에게 건축의 역사라던가 건물의 디자인을 논하는 것이 큰 의미가 있을까하는 생각이 들었습니다. 그러나 첫 장에서 우리나라 학교건물을 교도소 건물과 비교하면서 획일화된 구조와 형식의 환경에서 교육을 받은 아이들은 창의력을 갖기 어렵다는 지적에 나 역시 그런 환경에서 영향을 받았겠구나하고 생각을 내려놓고 책을 읽었습니다.

Observing the market turmoil and reactions following the recent government’s real estate policy announcements, I couldn’t help but think how challenging it is to own a home in our country. Especially after hearing news about the so-called “panic buying” phenomenon, where young adults in their early careers, caught in the frustration and confusion of the real estate bubble era, take on debt to rush into buying a home, I feel even more overwhelmed by the growing chaos. Additionally, cases of elderly individuals who were unable to secure a home for their retirement and have fallen into poverty without realizing it due to the rapid changes in society are not uncommon, even in our immediate surroundings. The title of the book, “Where to Live,” might seem like a luxury to those who think that even a small house would be nice, leading me to wonder if discussing the history of architecture or building design holds much meaning for them. However, in the first chapter, the author compares Korean school buildings to prison buildings, pointing out that children educated in an environment of uniform structure and form find it difficult to develop creativity. This made me realize that I too had been influenced by such an environment, and I set aside my preconceptions and began reading the book.

건축물과 관련된 인간의 역사와 문화 그리고 심리학적인 이유 등 챕터 하나가 모두 흥미롭고 재미있었습니다. 특히 이집트는 피라미드, 로마는 콜로세움, 중국은 만리장성을 세웠는데 유럽을 정복했던 몽골은 정복한 땅에 어떠한 건축물도 세우지 않았기 때문에 150년만에 사라졌다는 주장이 설득력 있었고 권력자들이 과시하기 위해 고층건물을 세우는 풍습을 고인돌시대부터 거슬러 올라가니 매우 흥미로웠습니다. 왜 어떤 길은 사람들로 붐비고 어떤 길은 사람이 없는지에 대한 설명을 길을 걸으면서 보행자가 맞이하는 이벤트의 수가 많아지기 때문이고 길의 경사와 굴곡에 따라 달라진다는 것이 흥미로웠습니다. 아파트의 높은 층을 선호하는 심리에는 나는 상대방을 볼 수 있지만 상대방은 나를 볼 수 없는 일종의 권력을 맛볼수 있기 때문이라는 해설도 매우 신선했습니다.

The chapter on the history, culture, and psychological reasons behind human buildings was fascinating and entertaining. In particular, the claim that while Egypt built the pyramids, Rome built the Colosseum, and China built the Great Wall, the Mongols, who conquered Europe, did not build any structures in the lands they conquered, leading to their disappearance within 150 years, was compelling. Additionally, tracing the tradition of building tall structures for the sake of power back to the megalithic era was fascinating. The explanation for why some streets are crowded with people while others are empty was intriguing: it depends on the number of events pedestrians encounter while walking and the slope and curvature of the street. The commentary that people prefer higher floors in apartments because they can see others but others cannot see them, thereby experiencing a sense of power, was also very fresh.

저자의 박식하고 다양한 지식을 건축이라는 매개체로 풀어낸 이 책은 문과와 이과라는 이분법적인 교육 체계에서 공부한 저 같은 사람에게는 새로운 시각으로 세상을 바라보게 하고 특히 부동산 거품의 끝자락에 살고 있는 젊은 세대들이 꼭 읽어봐야 하는 책이라고 생각했습니다. 한 시대를 바라보는 긴 안목으로 지금 눈에 보여지는 현상을 분석하면 사실 조급하게 집을 사거나 또 한편으로는 무지하게 주어진 환경을 당연하게만 생각하지 않을 것 같습니다. 젊은 세대는 언택트 업무환경과 자동차 생활을 중심으로 저렴한 외곽으로 이주하여 멋지고 창의적인 집을 짓고 살고 노인들은 오히려 편리한 대중교통과 이벤트가 많은 도심에 작은 평수로 이주한다면 좋겠다고 사고의 전환이 되게 하는 훌륭한 강의같은 책이었습니다.

This book, which skillfully translates the author’s extensive and diverse knowledge into the medium of architecture, offers a fresh perspective on the world for someone like me who was educated within the dichotomous framework of liberal arts and science. I believe it is an essential read, especially for the younger generation living at the tail end of the real estate bubble. By analyzing the phenomena visible today with a long-term perspective on an era, one might avoid rushing to buy a house or blindly accepting the given environment as inevitable. This book serves as an excellent lecture, prompting a shift in thinking: young people could move to affordable suburban areas centered around remote work and car-dependent lifestyles to build and live in stylish, creative homes, while the elderly could relocate to urban areas with convenient public transportation and abundant events, opting for smaller living spaces.

댓글 남기기